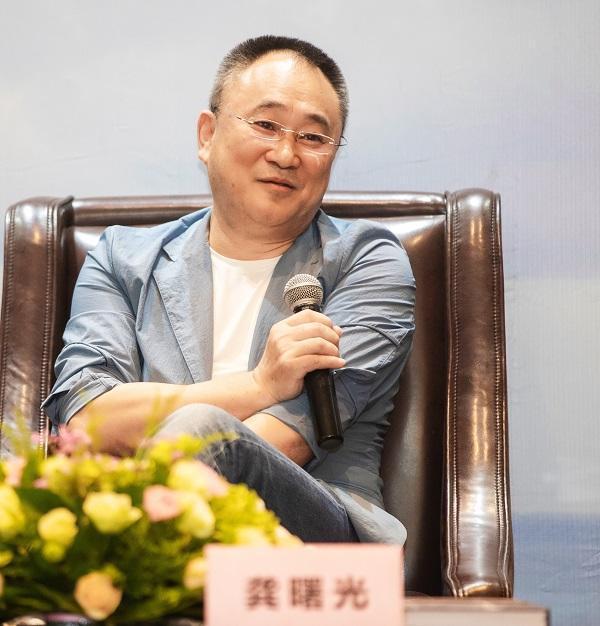

專訪中南傳媒董事長龔曙光:以作者的身份體驗和反思出版業(yè)

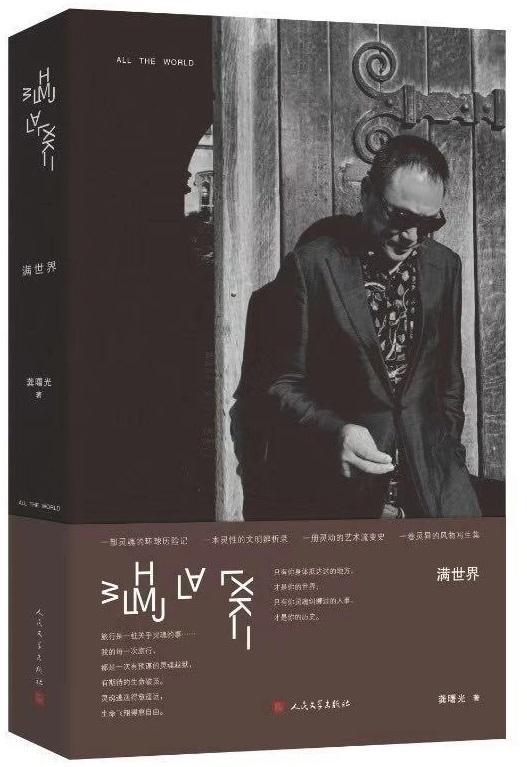

繼《日子瘋長》之后,,中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司董事長龔曙光近日又出版了自己的散文新作《滿世界》,。在游歷了多個國家后,,他將旅途中的所見所聞結(jié)合自己對人生,、世界以及文化產(chǎn)業(yè)的思考,,寫就一篇篇充滿睿智的文化游記,。

鐘叔河先生在《滿世界》的序中寫道:“看他寫米蘭,,從君士坦丁一世談到時裝時尚又談到做暢銷書,,既大異于不通曉歐洲歷史且不關(guān)心中國實際的看客,,也比康圣人游十一國時的眼界要高,是現(xiàn)代人在觀察現(xiàn)代世界,、思考現(xiàn)代中國了,。”

在純粹的寫作之外,龔曙光還想通過親歷個人作品的出版,,站在作者的角度體驗和反思自己所在的出版行業(yè),。“很多作家一輩子可能只寫一部或者幾部書,編輯卻要編幾百本書,。編輯是作家的百分之百,,作家可能只是編輯的百分之零點幾。”每每編輯覺得自己為作者付出的已經(jīng)足夠多,,但作者卻覺得遠遠不夠,。

龔曙光

“一本書要做到作家立場、編者立場,、讀者立場三位一體的完美結(jié)合是非常難的,。在這三者中間,最終決定產(chǎn)品形態(tài)的重要一環(huán)是編輯。我作為一個出版人,,這種個人化寫作的經(jīng)歷對我認識三者的關(guān)系有獨特的價值,。”

近日,澎湃新聞因《滿世界》的出版專訪龔曙光,,請他談?wù)劼眯袑ΜF(xiàn)代人的意義,,再由寫作談到他對出版業(yè)的行業(yè)現(xiàn)狀和未來的看法。以下為專訪全文,。

澎湃新聞:

您在書中講到現(xiàn)在個人旅行越來越容易,。您去過這么多地方,會不會在路途中思考現(xiàn)代社會中旅行的意義究竟是什么?盧梭在《愛彌兒》中講到青年的旅行是歷練和成長的一部分,,但對于已經(jīng)有豐富人生經(jīng)歷的您來說,,為何說旅行是一種“自我解放”?

龔曙光:

著眼點不太一樣。旅行是對每個人既定生活方式的打破,,朝九晚五的生活節(jié)奏我們是打不破的,,只有旅行讓我們把不太愿意或者不大可能打破的節(jié)奏打破了,改變了日常的“生活編程”,。

一個人總要有自己生活的主流程序,,不管是當老板還是雇員,不管是干文職還是體力活,。而且每個人生階段也有自己的主流程序,,它們支撐著我們的生活,也局促了我們的生活,,往往成為我們生活中的義務(wù),,讓我們希望打破它。但生活所迫或者慣性所致,,打破的機遇并不經(jīng)常發(fā)生,,或者說更多的人只可能借助于生命中突然發(fā)生的事件去被動打破。

我認為就是旅行是真正主動的打破,,是人們有意識,、自主地并且是有目的的打破。它讓人們從既定的模式中解放出來,,或多或少會出現(xiàn)新的生命體驗,,這對任何一個社會公民來說都是很重要的。

當然我說的“自我解放”主要指的不是這個,,而是靈魂的解放,。因為在既定的環(huán)境中,我們每個人精神形成的要素是被社會給定的,,社會根據(jù)它的需要不斷給我們提供喂養(yǎng)靈魂的養(yǎng)料,,根據(jù)社會的意識形態(tài)、道德規(guī)范和人群的獨特關(guān)系等提供一些配方,這些配方支撐了我們?nèi)粘5纳?,是我們作為社會人的精神食譜,。但是它的基本立足點是社會,而不是生命個體,。人要在這個社會中活下去,,首先得是社會人,精神的基本編程應(yīng)該符合社會的主流平臺,。但想要具有生命的獨特性,,毫無疑問,僅僅有社會的配方是不夠的,,那么就要把生命從這樣一種編程中解救出來,,自己謀求一些新的養(yǎng)分。

旅行在時間和空間上打破了慣常生活節(jié)律之后,,特別容易將靈魂釋放出來,讓我們跟世界有那樣一種邂逅和對撞,,我們會發(fā)現(xiàn)很多可能是過去的配方當中所沒有的,,甚至可能與配方當中的某一個要素相沖突的東西,但這樣至少豐富了見識,,增多了選擇,,提供了進行融合的可能性。如果用計算機術(shù)語來說,,這種融合就是重新編程,。

所以我一直說,旅行對我來講是個體生命和世界的同步重構(gòu),,實際上我們跟其他土地和文明在邂逅或者碰撞時,,生命是發(fā)生變化的。當然,,變化可能有時是潛在的,,有時是顯在的;有時是延緩的,,有時是突變的,,但一定是發(fā)生的。我如果沒有到過世界上這幾十個國家,,沒有了解過人類主要民族的發(fā)展歷史,,沒有切身體會過波希米亞文化,沒有親眼目睹過愛琴海文明,,實際上不大可能通過教科書的結(jié)論知道很多事,。有的結(jié)論可能成為你的知識,但不大可能成為生命的認知,更不大可能成為能夠改變生命編程的要素,。所以我曾說,,只有你身體抵達過的地方,才是你的世界,;只有你的靈魂纏過的人和事,,才是你的歷史。

《滿世界》

旅行對于我來講就是一種個人生命的田野調(diào)查,。不管是歷史學家還是人類學家,,想解決任何重要問題,只要條件滿足,,就一定不能只依賴于文本,,而要做田野調(diào)查。越優(yōu)秀的歷史學家,,田野調(diào)查做得越好,。

司馬遷祖祖輩輩都是史官,他父親把漢代之前大量的歷史文獻給了他,,但這并不是司馬遷《史記》寫作的開始,。他十幾歲開始,就照著父親所提供的歷史文獻乃至民間傳說,,到一個一個重要的地方去實地探訪,。所以在屈原逝世一百年之后,他為了寫“屈原賈生列傳”,,從長安硬是跑到了汨羅江,,這就是田野調(diào)查。

還有李長之寫文學史,,寫到李白時有一個問題:他是哪里人?碎葉人還是江油人?他就跑到四川江油,,看看李白到底是不是落腳江油。歷史書上寫李白在江油住的那個地方叫漫波渡,,但李長之發(fā)現(xiàn)這個地方的人長相跟四川別的地方不太一樣,,包括眼睛和輪廓。最后他自己通過考察認定:第一,,李白從碎葉遷到江油這個地方,;第二,他所在的這個地方不叫漫波渡,,而叫“蠻婆渡”,。當年李白的祖先娶了很多吉爾吉斯斯坦的女子到那里,異域女子在四川話里就是“蠻婆”,。這是田野考察和歷史研究的結(jié)合,。

其實對于我們個人來講,,生命當中有很多問題,當然可以通過讀萬卷書去了解,,就像司馬遷父親給司馬遷的資料,,就像唐代的史料告訴李長之那個地方叫做漫波渡。但還是需要自己去做考察,,不管時間是一個月,、一年,乃至幾天,,都是生命的田野調(diào)查,,既是知識的求證,更是與生命的結(jié)合,。

我過去讀與古希臘相關(guān)的書也不少,,《荷馬史詩》《希臘神話》等等,甚至讀了很多論述西方文明乃至于古希臘文明源頭的著作,,但只有我到了愛琴海,,面對那些海島,才第一次真正認識到,,人類的神性在希臘人眼中為什么是美,,而不是力大無邊,不是改天換地,;為什么希臘多神教中會有美神,而在古希臘神的譜系中的地位又很高,,還不是作為誰的老婆而存在,,而是作為一個獨立的,具有信仰目標的神而存在,。

我認為想了解古希臘關(guān)于美的理念,,尤其是關(guān)于人類自圣最終能圣到哪個地方,不看到愛琴海的那種水和海邊那些白色的房子,,不感受愛琴海的那種風,,怎么知道希臘白是什么,從哪里來,。我認為希臘白是從愛琴海的那種藍色到它海岸的那種黃色之間所過渡出來的那種白色,。所以不去實地感受,又如何能夠理解所謂古希臘的美是一種極致的美,。當然每個人對美的理解是不一樣的,,有的喜歡繁復,有的喜歡簡單,,有的喜歡純色,,有的喜歡雜色,,但古希臘的那種美是從色彩到形體,已經(jīng)簡單到不能再簡單,,但是它給了人們極其高貴的生命感,,所以后來的人們要復興古希臘的美。

當然,,我認為古希臘文明是沒有完成復興的,,我甚至認為是不能復興的。那種氣候和兩河流域文明的綜合所形成的審美感受,,然后通過人類自我神圣化形成一種宗教,。人類這么多宗教,真正把美變成宗教的只有古希臘,。所以像這樣一些的生命體驗不在地是體會不到的,。

從這個意義上來講我的每一次旅行都是有預謀的靈魂越獄,有期待的心靈預約,。去愛琴海之前的我和回來之后的我是不一樣的,,去波希米亞之前的我和回來之后的我是不一樣的,這樣一種雙向的重構(gòu),,讓我們的生命一步一步變得更屬于自己,,變得更豐產(chǎn)、更寬容,、平和,,甚至更高貴。

旅行實際上可以讓“讀萬卷書”和“行萬里路”同時實現(xiàn),,行萬里路會激發(fā)我們讀更多的書,。所以旅行是生命中不可或缺的內(nèi)容,也是人生不斷自我釋放,、自我重構(gòu)的契機,。這樣的機會越多,一個人的生活品質(zhì)就越高,,能活成自己的可能性也就越大,,靈魂獲得自由和豐富的可能性也就越大。

澎湃新聞:

您說過旅行對您自身有很大影響,,包括您對于文化的看法等等,。您的身份很特殊,決策會影響很多人,,也會影響市場,。很好奇這些改變對于您的戰(zhàn)略決策和出版視野有影響嗎?

龔曙光:

每個人的決策都是以自己的生命見識和文明積累為籌碼,任何一個決策都是一場賭博,。這個賭博的籌碼是什么?關(guān)于這個項目,,你在生命中的積累有多少,,才能判斷賭博的勝算有多大。

從這個意義上講,,從事文化產(chǎn)業(yè)首先要具備足夠的見識,。做出版,如果不了解出版,,不知道歐美人,、拉美人、非洲人怎么干,,你又怎么知道未來出版的基本形態(tài)是什么,。

當然,文化產(chǎn)業(yè)也是一個相對比較廣泛的領(lǐng)域,,還有影視,、文創(chuàng)、戲劇等等,,所以我書中也涉及到很多相關(guān)思考,。第一是你對自己的行業(yè)了解多少,第二是對相關(guān)的文化行業(yè)你了解多少,,第三是跟文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)的這些文明知識你了解多少,,這是完全不同的層面。但它實際上決定了你對每一類文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的判斷,,對于每一種文化產(chǎn)品的市場表現(xiàn)的判斷,。

比方說我看意大利時裝,我認為它不外乎是人類文化思潮的輪回,,復古風,、波希米亞風、非洲風,、東方風,大概二十年左右輪回一次,。你會發(fā)現(xiàn)某一個品牌二十年前某一款衣服樣式?jīng)]有改,,今天居然很流行。人類的審美基本結(jié)構(gòu)只有幾十個類型,,時裝完全是根據(jù)整個社會經(jīng)濟和風尚等輪回轉(zhuǎn)換,。但它很敏感,我認為對人類審美風尚的感悟,,時裝是最敏感的,。

如果今年大家喜歡亞麻,那么款式趨于舒緩,、寬松,,質(zhì)地追求粗糙,。那么毫無疑問,一兩年之后,,文化上會產(chǎn)生所謂復古,、自然的潮流,一定會影響繪畫,、文學,,乃至于建筑。所以我每年去看一看時裝,,大體就能判斷接下來哪一些國家的作品,、哪一類文風會走紅。這些對我來講并不是看起來風馬牛不相及的事,。

一個時尚品牌,,決定它好與不好的只有三個東西,第一是資源,,就是面料是用棉花,、棉麻還是羊毛等等。奢侈品是需要資源的,,市面上很多人說自己賣羊毛,,但真正好的羊毛只屬于幾家大的奢侈品公司。這和我們找一些好作家沒有區(qū)別,,他們就是我們的資源,,就像一個時裝公司試圖壟斷優(yōu)質(zhì)羊毛、羊絨,、皮革,、棉花是一樣的。

第二是獨門的技術(shù),。真正奢侈品是有獨門技術(shù)的,,不要認為那些鞋都是機器做出來的,大量好鞋其實是手工制作,。我在街上走,,就知道哪雙鞋值多少錢,必須要有獨門工藝,,不然成不了奢侈品,。

第三就是非常敏銳地把握審美。為什么時裝每一年的款式都不一樣?因為所有的時裝都是對這個年度文化,、風尚的理解,,只是將這種理解形象化、產(chǎn)品化了,。

所以你問我旅行對產(chǎn)業(yè)的意義是什么,,就是不斷通過視野的擴大,,對相關(guān)文化、藝術(shù)的領(lǐng)悟,,以及對相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)的理解,,支撐對所從事文化產(chǎn)業(yè)的判斷。

當然,,無心的人可能看過了就過了,,沒有什么意義,但對我來講,,沒有一樣東西是沒有意義的,。所以我可以說這本書中所表達的,對于文化和文明以及不同文化產(chǎn)業(yè)之間關(guān)系的思考,,即使對于專業(yè)人士來說也是平時很少能看到的見解,。

澎湃新聞:

您說寫書一部分的原因是想站在作者的角度來體驗出版業(yè)。那為什么不放在自己的集團出版,,是為了避嫌嗎?

龔曙光:

我的書在哪里出版,,會被認為與廉潔有關(guān)系。如果我的書都由中南來出,,可能也賺錢,,但員工們不這么看,他們會認為我是用權(quán)力去出版這本書,。

但是對我來講,,更重要的是一個作家還是要選擇自己最尊重的那個出版社。在文學領(lǐng)域,,毫無疑問,,人民文學是我最尊重的出版社。中國當代那些最偉大的作家,,最重要的作品,,絕大多數(shù)還是人民文學推出來的。所以我的作品能夠被人民文學完全用純文學的標準去接納,,并且被他們當做重點作品推出,,在正式出版之前在出版行業(yè)內(nèi)已經(jīng)獲得肯定評價,這讓我對作品更有底氣,,也對作品的傳播有積極意義。

人民文學出版社重點推出的作品和其他出版社推出的作品,,在讀者心目中還是有區(qū)別的,。出版社最重要的職能之一就是為作者背書,因為讀者在這之前是沒有讀過這本書的,,他們最終為什么要買?恐怕很大程度上是出版社為其背書,。我們集團為我背書和人民文學出版社為我背書,,價值還是不一樣的,所以選擇人民文學,,也有這樣的考慮,。

第三,確實人民文學對我的創(chuàng)作這么看重,,我很意外,。我這兩本書以前都是準備簽給別人的,但是人民文學看到以后,,一定要把兩個稿子拿過來,,甚至要求未來的稿子都要給他們,說明以他們的專業(yè)眼光,,還看好我這個作者,,這對我的寫作來講是一份褒獎。

澎湃新聞:

那這種作者體驗對您的出版工作產(chǎn)生了哪些影響?

龔曙光:

整體而言,,出版對作者來講,,它的服務(wù)還是很粗放的??赡軐ξ覀兒芏嗑庉媮碇v,,對名作家的服務(wù)已經(jīng)很好了,但他們都不領(lǐng)情,。其實這里面有一個換位思考的問題,,就是編輯有沒有想過,很多作家一輩子可能只寫一部或者幾部書,,編輯卻要編幾百本書,,編輯是作家的百分之百,作家可能只是編輯的百分之零點幾,。

這樣的話,,編輯按照百分之零點幾給作家的服務(wù)已經(jīng)足夠了,但是作家需要的是百分之百或者百分之五十,,這種差異在出版界無法很好地去解決,。

編輯拿到一個作家的稿子,一般都是按照成語辭典去修改,,他們不知道作家要把這個成語破掉,,要以另外一種方式來表達,這不是使用錯誤,,而是創(chuàng)造,。但不寫作的人是不知道的,不知道作家把每一個字在心中都磨過至少三遍,沒有一句話作家是輕易放過去的,。但我們一個編輯拿到稿子的時候就開始用筆劃,。很多老作家為什么很傷心呢?編輯把他們所有用心最苦的地方全劃掉了,最后提供給讀者的無非是一堆成語的羅列,。

就像我在寫作中原則上除了躲不掉的成語,,是不會原封不動使用成語的,一定會把原有的語式破掉,。但研究生或者博士生畢業(yè)的編輯可能就會給改回來,。

我寫作時一個語氣詞都要琢磨無數(shù)次的,我的稿子哪是一個一般編輯能夠編得了的,,能夠體會得了的呢?所以一個編輯如果不動手,,如果沒有經(jīng)歷過寫作的痛苦,體會過一個寫作者用心有多深,,不大可能成為好編輯,。我很幸運人民文學給我的兩個責任編輯都是非常牛的責任編輯,但即使這樣,,還會看到不大理解我的地方,。

比方說我寫希臘時一直用“自圣”這個詞,最后他們給我改成了自我提升,。雖然意義上沒有太大的差別,,但是人類自圣和人類自我提升,完全是兩個不同層級的表達,。但這樣的情況很少,,他們做得很優(yōu)秀,我只是舉個例子,。

因為我的身份和我對行業(yè)的熟悉,,裝幀都是找我認為好的設(shè)計師,插畫都是找朋友來做,,大體能做到讓我滿意,,但出版社是不會這樣做的。所以站在編輯的角度,,如果我不是作者,,我是體會不到的。

我不是說我要成為多么好的作家,,但是同時作為作者,,至少讓我成為了有獨特體驗的編輯,我再跟作家打交道的時候,,就會更多地關(guān)注作家在語詞上的譜系,,也會更多地了解作家希望裝幀和內(nèi)容如何契合,,作家的風格如何從裝幀中體現(xiàn)出來。所以一本書要做到作家立場,、編者立場、讀者立場三位一體的完美結(jié)合是非常難的,。

在這三者中間,,最終決定產(chǎn)品形態(tài)的重要一環(huán)是編輯,當然書寫得好不好在于作者,,但是他寫得不好你可以不編,。那么就有一個編得好不好的問題。所以我作為一個出版人,,這種個人化寫作的經(jīng)歷對我認識三者的關(guān)系有獨特的價值,。

澎湃新聞:

您說到的編輯和作家的矛盾其實很難克服。出版業(yè)的盈利同其他行業(yè)相比總是很低的,似乎投入產(chǎn)出的性價比也不高,。收入低就很難吸引最優(yōu)秀的人才,,做事也不能總憑借情懷。這種境況有可能改變嗎?

龔曙光:

第一要相信社會,。社會對一個行業(yè)的整體價值評估大體沒錯,,如果對某個行業(yè)有急迫需求,不給高工資是不可能的,,宏觀上來說是這樣,。如果一個行業(yè)的工資持續(xù)走低,那就說明社會對這個行業(yè)的需求在下降,,它在社會生活中處于邊緣地位,。

第二,中國目前的出版量還是很大的,。出版量大,,意味著不合格的產(chǎn)品多,那就意味著不合格的編輯多,。如果盈利能力都提高的話,,編輯的收入就一定會高起來,當然只會高到產(chǎn)業(yè)和社會供需基本平衡處,。

第三,,也要承認我們國家還處在一個文明程度并不很發(fā)達的階段,中央把不平衡,、不充分作為主要矛盾,,特別是把不平衡擺在前面,這里也標志著不僅僅是地域的不平衡,,也有行業(yè)的不平衡,。比方過去說腦力勞動不如體力勞動,造原子彈的不如賣茶葉蛋的,這種情況是有的,,現(xiàn)在也還有,。但整體來講社會逐漸在對不合理現(xiàn)象進行消減而不是強化。

當社會對于這種待遇基本公平或者基本接近公平的時候,,還是只能夠按照相對比較優(yōu)秀的從業(yè)者來判斷這個行業(yè)的水平,。哪個行業(yè)都有餓死的人,但行業(yè)本身不會餓死,。我還是覺得行業(yè)在社會報酬體系中的位置不是一個從業(yè)者,,也不是一個公司能解決的,還是要靠整個社會文明程度提高以及社會需求去解決的,。假如我們現(xiàn)在非常缺圖書,,沒有人編書了,編輯的價值肯定比造原子彈的值錢,,甚至比老板都值錢,。但現(xiàn)在我們這個行業(yè)并不是社會特別需求的,我們的勞動并不是社會特別認同的,,那么我們只能使自己更優(yōu)秀,,在行業(yè)中找到平衡,而不是在社會中找到平衡,。

比如瀟湘晨報首席記者的待遇是不低的,。所以當我們不能改變世界,不能改變行業(yè)的時候,,我比較傾向于在行業(yè)中做到最好,。如果每年給員工加5萬元工資,我做得到嗎?做不到,。而且員工接下來還是要求加工資,。所以它不是雇傭和被雇傭簡單關(guān)系的經(jīng)濟兌現(xiàn),而是很復雜的,。所以要想個體活得更好,,那優(yōu)秀就絕對會好。

澎湃新聞:

您如何看待知識付費這兩年的崛起?出版社的作者資源有沒有因為這個勢頭而流失?比如作者因精力有限,,會選擇回報更高的音頻錄制而暫且放下寫作,。傳統(tǒng)出版業(yè)應(yīng)該堅持圖書出版,還是應(yīng)另辟新徑,,將音頻之類的知識付費也囊括到自己的業(yè)務(wù)當中,。您覺得有必要進行后者這樣的轉(zhuǎn)型嗎?如果要轉(zhuǎn)型,會遇到什么困難?

龔曙光:

第一,,有沒有必要去做知識付費,,這是一個很個人化的選擇,,過去沒有我們現(xiàn)在所說的“知識付費”產(chǎn)品。知識從來都有不付費的產(chǎn)品,,也從來都有付費的產(chǎn)品,。這些人完全沒有知識,也沒有能力創(chuàng)造一個新詞,,所以就說是“知識付費”,。買書不是知識付費嗎?讀書要交錢不是知識付費嗎?就像當年講“IP經(jīng)濟”好像是新經(jīng)濟,難道它是新經(jīng)濟嗎?《林海雪原》《青春之歌》不早就是“IP經(jīng)濟”了嗎?你是知識不付費長大的嗎?所以這都是一些假的東西,。

至于現(xiàn)在想去做音頻課程,還是想繼續(xù)做圖書出版,,那是個人的選擇,。過去是挑糞的,現(xiàn)在有開糞車的人了,,那么是繼續(xù)用木桶來挑,,還是你開糞車去抽,有什么本質(zhì)區(qū)別嗎?我不認為知識付費給出版帶來了什么新經(jīng)濟,。

《青春之歌》

當然以前電臺聽書是免費的,,現(xiàn)在我們聽課要付費。但區(qū)別不過是圖書是可以看的,,課程是可以聽的,。就像幾年前我手下有人突然跟我講,今后肯定沒人看書,,都會聽書,。我問聽書會完全取代看書嗎?他說百分之百。那我只能說你先自己試一試吧!

這幾年大家也看到了,,一度在風口上的音頻產(chǎn)品增長速度還一如既往嗎?替代圖書了嗎?一年買圖書的人是多少?一年聽書的人又是多少?看到聽書剛剛出來,,在一個爆發(fā)期每年四五千倍的增長,然后兩年以后就沒有人讀書了,,是這樣嗎?每一個新的產(chǎn)品出現(xiàn)都有爆發(fā)期,。肯德基來中國的時候,,大家都驚呼沒有人吃中餐了,,那么現(xiàn)在中餐店死了嗎?方便面出來的時候大家都在喊不用做飯了,那么現(xiàn)在方便面是我們的一日三餐嗎?我們不能否認任何一個真正有一定獨特功能的產(chǎn)品或者平臺會有用戶的集中爆發(fā)期,,但這只是事物發(fā)展階段當中的一部分,,不能用這樣的發(fā)展速度去預測它的未來。

我不認為社會不需要聽書,,也不認為聽書會替代讀書,。聽書的多,,那么做聽書的就多,讀書的多,,做圖書的就多,。我依然認為聽書是一個有限的服務(wù)方式,只能作為閱讀的補充,,不是獲取知識的主流,。看書是人類長期在接受知識的方式中養(yǎng)成的心理習慣和生理習慣,,看一本書和聽一本書,,最后在生命中產(chǎn)生的變化是不一樣的,結(jié)果也是不一樣的,。不是所有的書你聽過以后都和讀過的效果一樣,。每天聽愛因斯坦就可以研究愛因斯坦嗎?王船山有上千萬字的著作,可以靠聽來解決嗎?這是不可能的,。

現(xiàn)在音頻節(jié)目很模式化,,一堂課有多少個知識點,有多少個包袱,,捧哏逗哏怎么結(jié)合,,都是規(guī)定好的,可能比瀏覽的效果還好,,這也是一種價值,。但是不是能替代人類獲取知識傳統(tǒng)渠道的所有功能?答案應(yīng)該是否定的。從這個意義上講,,我們也不必每個人都干這個活,,適合干的就去干,不適合的為什么要干呢?

從內(nèi)容提供來講,,以余秋雨為例,,他的流量是書提供的,不是網(wǎng)絡(luò)提供的,,余秋雨都不用手機,,哪兒來的流量呢?當然你也可以說,有網(wǎng)絡(luò)流量就夠了,。但我現(xiàn)在還沒有看到只要網(wǎng)絡(luò)流量而不要圖書流量,,最后成一棵大樹的作者,一個都沒有,。

著作被傳播,,這是到目前為止最可靠的背書方式,因為網(wǎng)絡(luò)還沒有經(jīng)受過這樣的考驗,。在這個問題上,,誰都無法免俗,。

澎湃新聞:

一般文化產(chǎn)業(yè)的地域分布都是不均勻的。在北京,、上海設(shè)立分公司是不是出版集團的戰(zhàn)略?這樣做除了戰(zhàn)略上的大膽布局之外,,還需要什么條件?

龔曙光:

這已經(jīng)不需要論證了,我們現(xiàn)在還只是希望在北上廣這樣一些中心城市以及西歐,、東歐,、北美這樣一些人類文明相對發(fā)達的地區(qū)來布局,這個工作早就做了,,不是現(xiàn)在新的戰(zhàn)略舉措,。

這樣一條路徑是世界上各大傳媒集團,尤其是圖書出版集團的共同需要,,實際上很難說是戰(zhàn)略,,就是需要。公司有這么大的體量,,就得在自己所需求的空間中做一些點狀布局。

說到成功不成功,,大家都是這么做的,,不是我們的新創(chuàng)造,只是我們的體量比較大,,國際戰(zhàn)略又看得比較重,,所以我們需要在一個時期內(nèi)對于國際產(chǎn)業(yè)布局做集中的安排。它不止于今天,,也不是一個階段性的戰(zhàn)略實施,。既然出版要走出去,中南傳媒當仁不讓,,遲走出去,,不如早走出去,之后效仿別人,,不如自己先探索,。

我們想在西歐之外于歐洲再挖出一塊市場來。南聯(lián)盟解體之后,,整個東歐出版一地雞毛,。我們抓住東南歐比較大的一兩家公司進行整合,在歐洲整合出兩三千萬人的市場,,以歐洲圖書定價等各方面因素來說,,再加上歐洲人有讀書習慣,這實際上相當于一億人左右的市場,。德國去年人均閱讀量是15本左右,,而我們國家是平均4本不到,,這就意味著德國人閱讀需求是我們的4倍。所以一億人的市場是這樣算出來的,。

我們?yōu)槭裁匆退麃喓献?因為它是德語區(qū)最大連鎖書店,,德語區(qū)的圖書銷量是很好的。全世界有兩個民族最愛讀書,,一個是日耳曼民族,,另一個是猶太民族。市場拓展大概都是基于這樣的戰(zhàn)略,。

任何事情都是有風險的,,我們也不敢說這樣的戰(zhàn)略就沒有風險。但世界上排名前十的出版集團,,國際化程度肯定都比我們高,,即使排在我們后面的法國阿歇特集團,國際化程度也不知道比我們高到哪兒去了,,更不用說像培生,、貝塔斯曼這樣一些公司。

澎湃新聞:

您曾講到內(nèi)容可以為王,,但內(nèi)容一定要成為產(chǎn)品?,F(xiàn)在有的圖書公司將編輯稱為產(chǎn)品經(jīng)理,而在老牌的出版社里,,比如商務(wù)印書館的編輯績效考核和圖書銷量沒有任何關(guān)系,,只和看稿字數(shù)有關(guān)。您怎么看待這個問題?

龔曙光:

產(chǎn)品是一個傳統(tǒng)概念,,我從來都認為除了公益性質(zhì)的圖書之外,,所有的圖書都是產(chǎn)品。這不是今天開始的,,也不止于今天,。

產(chǎn)品經(jīng)理是目前文化產(chǎn)業(yè)中比較新的概念。就像程序員寫出一個程序,,再將其產(chǎn)品化,、市場化,實際上就是工業(yè)化時代的“包產(chǎn)到戶”,,不要以為是很先進的理念,。

一個好的程序需要滿足社會生活的某個特定需求,但目前在文化類產(chǎn)品中嫁接得比較好的是游戲和音頻產(chǎn)品,。尤其在音頻節(jié)目的制作上,,產(chǎn)品經(jīng)理顯現(xiàn)出執(zhí)行力,在項目收益等方面有優(yōu)勢,,所以可以堅持下去,。圖書行業(yè)可以參照產(chǎn)品經(jīng)理的一些要素,,但不能完全套用。

我們早就進入大工業(yè)化時代了,,產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)該針對那些不太適合進入大工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品,。社會分工比不分工肯定更為先進,現(xiàn)在一個人要全包,,不是退步嗎?如果每編輯都變成產(chǎn)品經(jīng)理,,發(fā)行怎么辦?印制怎么辦?圖書出版作為文化產(chǎn)業(yè)中最先現(xiàn)代化、社會化的產(chǎn)業(yè),,突然現(xiàn)在要倒退讓編輯去包干,,這究竟是在走現(xiàn)代化,還是遠離現(xiàn)代化?所以不要以為有些東西出現(xiàn)得晚就很先進,,不一定的,。

如果要把整個出版行業(yè)都拉到產(chǎn)品經(jīng)理制度下,是裝不下的,。包括編,、印、發(fā)在內(nèi)的任何一個環(huán)節(jié)都有專業(yè)的團隊在服務(wù),。但產(chǎn)品經(jīng)理最大的好處是責任到底,,成本最佳,最大的不好之處就是要求一個全能的人,。對于一個小的產(chǎn)品,,可能有全能的人,,但對于大產(chǎn)品,,哪兒來的全能的人?我們可以借鑒產(chǎn)品經(jīng)理人制度,去改造現(xiàn)行大工業(yè)化生產(chǎn)的體制,,更多地強化產(chǎn)品負責人的責任,,給予產(chǎn)品負責人更大的權(quán)力,培育產(chǎn)品經(jīng)理人的更多職能,,但完全一對一的嫁接和替代不大好,。

澎湃新聞:

他們說的產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)該主要是指編輯和營銷編輯的結(jié)合。

龔曙光:

現(xiàn)在沒有一個編輯不關(guān)心發(fā)行量,,商務(wù)印書館的編輯也不會不關(guān)心,。他們之所以現(xiàn)在還不考核銷量,是因為書賣得好,。哪天賣得不好了,,一定會考核。這恰恰表明商務(wù)的編輯水平高,、專業(yè)深,。商務(wù)現(xiàn)在的市場表現(xiàn)不錯,,現(xiàn)有的運行體制適合做大書、好書,、長銷書,。一旦考核圖書銷量,編輯就追求短期效應(yīng),,選書就傾向于暢銷書,。然后為了完成當年的任務(wù),隨便找個印制,,印得一塌糊涂,,這都不是商務(wù)所追求的。

商務(wù)所追求的一是選題具有長銷的能力,,二是其品牌在每一本書中都能得到印證,,不希望任何一本書對不住“商務(wù)”這兩個字。這樣他們的編輯就必須按照商務(wù)的品質(zhì)來做產(chǎn)品,。他們目前這種狀態(tài)也是可以養(yǎng)活編輯的,,不用把編輯變得“狗”一樣,說明商務(wù)需要這樣的制度,。

中版集團也不傻,,應(yīng)該說是中國出版集團當中最好的之一。所以從這個角度來講,,商務(wù)不考慮利潤,,只考慮碼洋,甚至一定情況下不考慮碼洋,,都是對的,。中南集團跟商務(wù)是完全不一樣的,如果我有那樣好的資源,,可能我采用的就是另外一套管理體制,。